住む町の移り変わりの早さに昔の日々への愛着の思いが、そして町を歩いて出合う石碑や老木に遠い昔の情景が浮かんでくる。

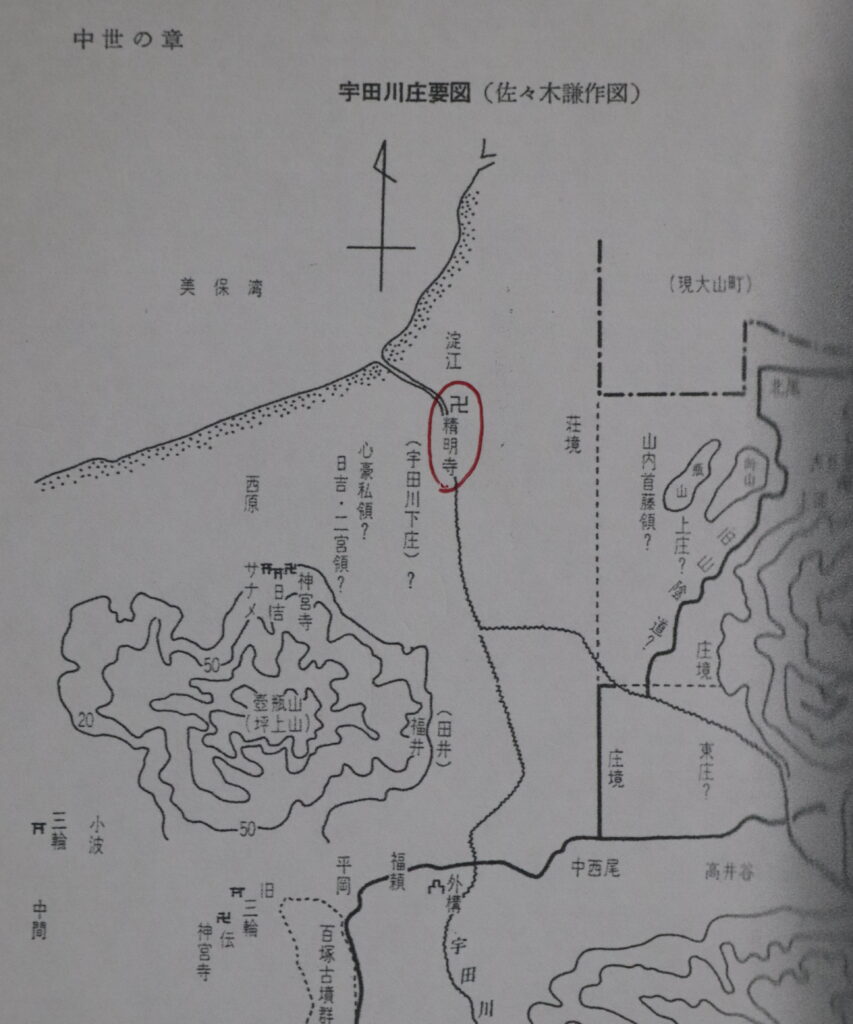

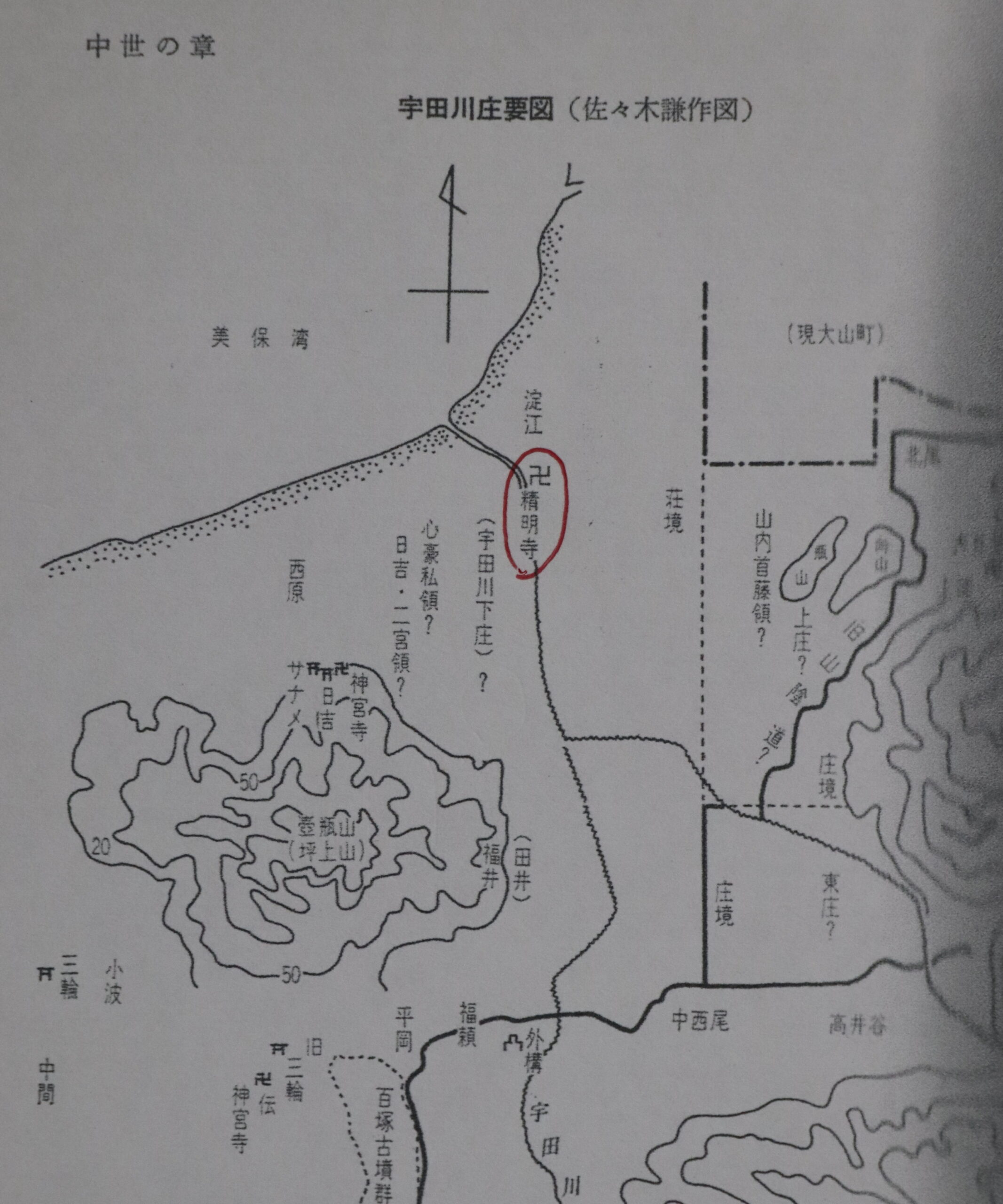

淀江町誌によると一六三三 (寛永十) 年、淀江町の戸数は六十六の集落で大川 (宇田川) を挟んで、今の西原は往来の道もない小高い砂地の丘陵であった。集落のただ一つの寺は、仏心の香りにおう村人の癒やしの場であった。寺から見える川の向こうの落日は丘陵を茜色に包み込む仏の世界だった。村人は手を合わせ来世の安らぎの郷を素直に感じていたと思う。

西原は淀江村から見た川向こう、<墓の下>と地名が残り旧国道に沿って墓地が続き、江戸初期以前から死者の埋葬地であった。地形、方位がごく自然に仏の国が生まれたと思う。野辺の送りは、大川を静かに渡って西原の丘陵に送られた。大川はあの世と集落を仕切る黄泉の国への別離の場であったと思う。 埋葬を終えた男たちは大川で足を洗い、別れを終えた。

本紙連載の小説「親鸞」に出てくる「二上山の夕日」に祈りの原点を見るような気がする。六世紀、百済から渡来した一行が一服した竹内峠の北側に二上山はある。 二上山に沈む真っ赤な落日に浄土を見て、古代の人々は来世の幸せを山に祈った。家から見える落日の美しさには心が吸い込まれる。 淀江村の労働の一日は西原の先祖の住む黄泉の国への祈りで終わった。落日の素朴な祈りが目に浮かぶ。

延宝年間、淀江村から五戸が西原に移住し枝村へと発展した。精明寺の大銀否は移り変わる村の姿を見てきた。山門の左側に「不許董酒入山門」の禁碑は村の酔っ払いににらみを利かせてきた。祈りの郷も時代の波で変わった。人も町並みも生活も変えてしまった。今、心に残る昔の黄泉の国はない。寺の前の大川は黄泉の渡しの昔を今も静かに流れ続けている。

by 松浪 孔 2009.2.14